金年会入口-球迷文化新浪潮,从看台到社区,体育精神如何重塑城市活力

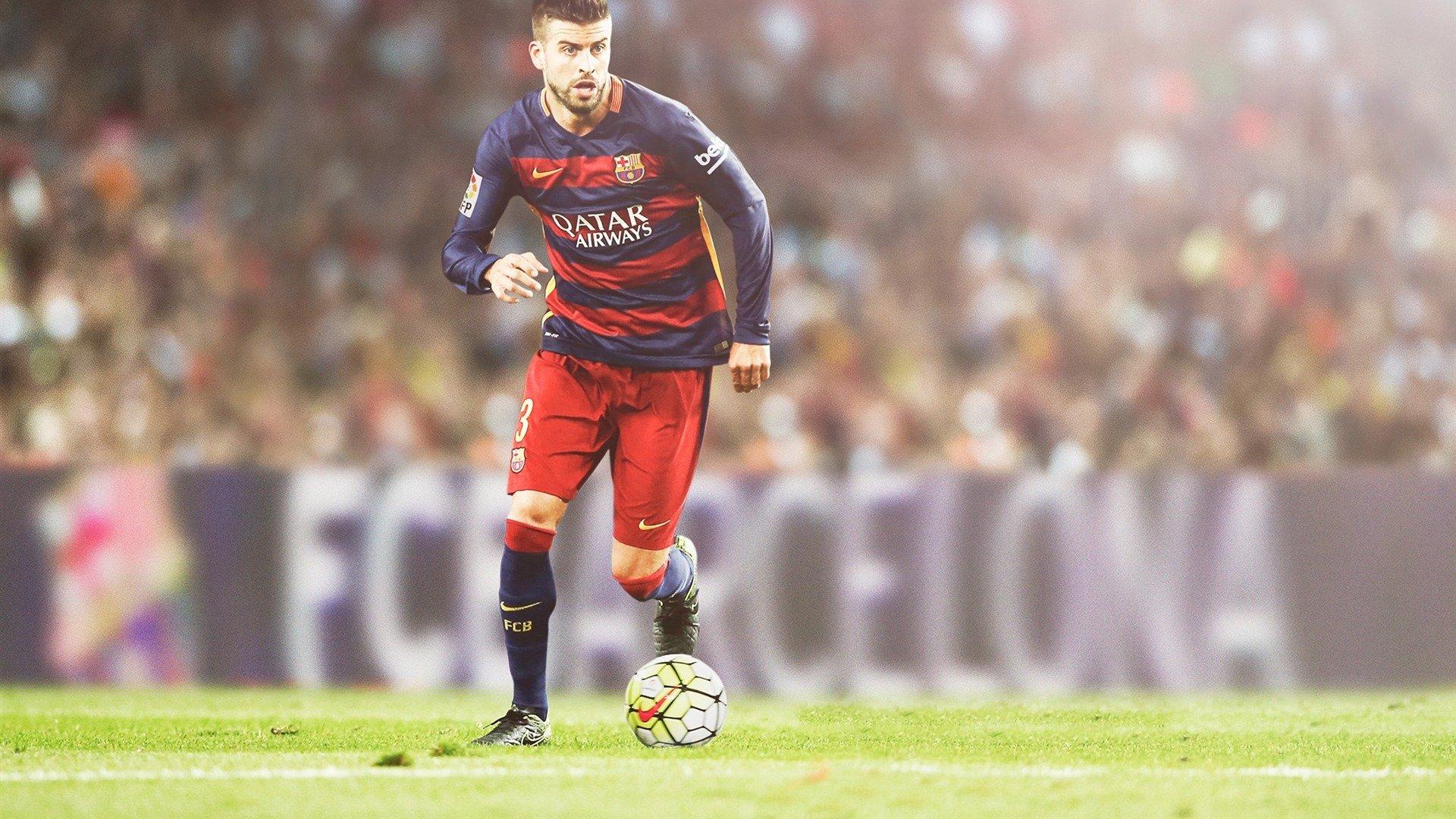

在当代体育竞技的舞台上,球迷文化早已超越了单纯的“观赛”范畴,逐渐演变为一种融合激情、归属感与社会影响力的独特现象,从欧洲足球俱乐部的死忠看台,到北美职业联赛的社区互动,再到亚洲新兴市场的球迷自发组织,全球范围内的球迷文化正在以多元化的形式重塑体育产业的生态,而在这股浪潮中,中国球迷文化的崛起尤为引人注目——它不仅是体育消费升级的缩影,更成为城市人文精神的重要载体。

看台文化:从“第十二人”到文化符号

每逢周末的夜晚,北京工人体育场、上海八万人体育场等国内顶级球场总会化作沸腾的海洋,身着统一助威服的球迷方阵,用震天的鼓点、整齐的歌声和巨幅TIFO(看台拼图)将比赛氛围推向高潮,这种源自欧洲的“看台文化”,近年来在中国职业足球联赛中迅速本土化。

以北京国安“御林军”球迷会为例,他们不仅设计了一套融合京剧脸谱元素的助威体系,还自发组织赛前街头游行,将工体周边的餐饮、文创摊位串联成“球迷生活圈”,类似的现象也出现在成都蓉城的主场——凤凰山体育公园,每逢比赛日金年会,球场外长达数百米的“红色浪潮”已成为城市新名片。

“球迷不再是旁观者,而是比赛的共创者。”资深体育评论员李明指出,“这种参与感正在改变俱乐部的运营逻辑。”据中超联赛官方数据,2023赛季场均上座率较疫情前增长27%,其中超过40%的观众加入了各类球迷组织。

社区联结:体育如何打破社交壁垒

球迷文化的另一重价值,在于其强大的社群凝聚力,在重庆,一支名为“山城狂飙”的业余足球队由当地火锅店老板发起,队员包括程序员、教师、外卖骑手等不同职业的球迷,每周的球赛结束后,球队会邀请社区孤寡老人共进晚餐,并将比赛视频制作成短视频传播。“足球是我们的共同语言,但最终目的是让社区更有温度。”创始人王磊说。

这种“体育+公益”的模式正在全国蔓延,广州恒大球迷协会连续五年组织“足球进校园”活动,为偏远山区小学捐赠器材;上海申花球迷则发起了“蓝血人环保计划”,在崇明岛湿地开展垃圾清理行动,体育社会学家陈涛认为:“球迷群体天然具备组织性和行动力,他们是城市基层治理的潜在合作伙伴。”

科技赋能:虚拟世界里的真实热爱

随着Z世代成为球迷主力,数字化正在重塑球迷文化的表达方式,抖音、B站等平台上,以“二创”(二次创作)为特色的球迷内容爆发式增长——有人用《王者荣耀》角色模拟足球战术,有人将球星经典瞬间剪辑成动漫风格短片,2023年亚运会期间,B站用户自发制作的电子竞技助威视频总播放量突破5亿次。

更具颠覆性的是“元宇宙球迷”的兴起,中超俱乐部山东泰山于去年推出数字藏品(NFT)会员卡,持有者可解锁虚拟更衣室参观、AI球星互动等权益,国际市场上,巴塞罗那足球俱乐部甚至开发了专属元宇宙平台“Barça Vision”,让全球球迷通过VR设备参与线上观赛派对。

挑战与未来:商业化与纯粹性的平衡

球迷文化的蓬勃发展也伴随着争议,部分俱乐部过度商业化引发忠实球迷不满,例如某球队突然更换沿用二十年的队徽,导致万人联名抗议;另一些球迷组织则因“饭圈化”倾向遭到批评,如对客队球迷的言语攻击或网络暴力。

对此,清华大学体育产业研究中心主任王雪莉建议:“需要建立行业规范,既要保护球迷的创作热情,也要防止文化异化,日本J联赛的‘球迷宪章’值得借鉴,它明确了助威行为的边界,同时保障球迷在俱乐部决策中的话语权。”

展望未来,随着2025年世俱杯、2027年亚洲杯等国际赛事落地中国,球迷文化将迎来更广阔的舞台,但无论形式如何变化,其核心始终未变——正如利物浦安菲尔德球场外那句著名的标语所言:“这里不只是一家俱乐部,而是一种生活方式。”

当终场哨响起,胜负之外,那些因热爱而汇聚的呐喊、因共享而诞生的故事,或许才是体育留给城市最珍贵的遗产。

新闻推荐

-

242025/07

国际田联强化兴奋剂检测机制 多位顶尖选手面临突击检查|金年会入口

国际田联(World Athletics)宣布将进一步加强兴奋剂检测力度,特别是在重大赛事前夕对顶尖运动员实施突击检查,...

-

242025/07

金年会入口-球迷文化新浪潮,从看台到社区,体育精神如何重塑城市活力

在当代体育竞技的舞台上,球迷文化早已超越了单纯的“观赛”范畴,逐渐演变为一种融合激情、归属感与社会影响力的独特现象,从欧...

-

242025/07

国际泳坛再掀禁赛风波 顶尖选手涉药面临四年处罚-金年会入口

国际泳坛近日陷入一场前所未有的禁赛风波,据多家权威体育媒体证实,现世界排名前三的游泳运动员之一因涉嫌违反反兴奋剂条例,被...

-

242025/07

蝶泳新星闪耀全国锦标赛,破纪录表现引爆泳坛_金年会

在昨晚落幕的全国游泳锦标赛上,蝶泳项目成为全场焦点,年仅19岁的小将林海洋以惊人的表现刷新男子200米蝶泳全国纪录,以1...

-

242025/07

【金年会官网】纳达尔法网夺冠 成就第14座大满贯传奇

在巴黎罗兰·加洛斯的红土场上,西班牙网球名将拉斐尔·纳达尔再次书写了属于他的传奇,在刚刚结束的法国网球公开赛男单决赛中,...

-

242025/07

中国滑雪健儿闪耀国际赛场 谷爱凌再夺世界杯分站赛冠军_金年会官方网站

在刚刚结束的国际雪联自由式滑雪世界杯瑞士站比赛中,中国选手谷爱凌以近乎完美的表现,再次站上最高领奖台,这是她本赛季的第三...